1. 国の補助金制度の現状

太陽光発電そのものに対する国の直接補助は、2014年に終了しています。

ただし、「住宅全体の省エネ化」を支援する制度の中で太陽光発電が間接的に対象となるケースがあります。

代表的な支援制度は以下の通りです。

① 住宅省エネ2025キャンペーン

国土交通省が主導する補助制度で、省エネ性能を高めた住宅やリフォームに対して補助金が出ます。

太陽光単体では対象外ですが、「断熱改修+太陽光+蓄電池」など複合的に導入する場合は支給対象となる可能性があります。

主な特徴

・補助上限:最大200万円(リフォームの場合)

・対象:ZEH水準を満たす住宅、省エネ改修を伴う新築

・申請時期:2025年4月頃に募集開始予定

② ZEH(ゼロエネルギーハウス)支援事業

経済産業省・環境省が共同で行う事業で、太陽光発電を含むエネルギー自給住宅を対象としています。

ZEH住宅を建設する場合、太陽光パネルが補助対象の一部として認められます。

・補助額:1戸あたり55万円前後

・対象:ZEH認定を受けた住宅(太陽光発電+断熱+高効率設備)

・追加補助:蓄電池やEV連携システムを導入すると加算あり

③ 地方創生型再エネ導入支援事業

一部の自治体が国費を活用して再エネ導入を推進する制度です。

市町村が採択を受けた場合、住民への太陽光・蓄電池補助が実施されることがあります。

2. 自治体別補助金の最新動向(2025年版)

2025年は、都道府県や市区町村による独自支援が中心です。

特に都市部では脱炭素政策を背景に、高額な補助金を継続している自治体も多く見られます。

東京都

東京都は全国でも最も積極的な補助制度を展開しています。

2025年度も、住宅用太陽光・蓄電池設置費用に対する補助が実施予定です。

・太陽光発電:1kWあたり最大12万円(上限60万円)

・蓄電池併用で最大100万円超の補助になるケースも

・新築住宅には「設置義務化」が始まり、補助優遇対象が拡大

・対象条件:都内に居住し、登録業者による施工

神奈川県・横浜市

・太陽光発電:1kWあたり4万円(上限20万円)

・蓄電池同時導入:さらに+10万円の補助

・市の独自補助と県の制度を併用可能

愛知県

愛知県では市町村ごとに支援内容が異なります。

名古屋市の場合:太陽光1kWあたり2万円(上限10万円)、蓄電池は5万円の支給。

大阪府・堺市

・太陽光発電:1kWあたり3万円、上限15万円

・既存住宅のリフォーム導入も対象

・施工業者が堺市登録事業者であることが条件

福岡県・福岡市

・太陽光発電:1kWあたり2万円(上限10万円)

・ZEH住宅なら上乗せ補助あり

・新築・既築どちらも対象

その他注目の自治体例

・岩手県:新築住宅に7万円/kW(上限35万円)

・千葉県柏市:太陽光+蓄電池同時導入で最大50万円

・熊本県:災害対策住宅として太陽光+蓄電池を対象に補助強化

これらの補助は年度ごとに内容が更新されるため、2025年4月以降は最新情報を随時確認する必要があります。

3. 補助金申請の流れ

補助金を申請する際は、タイミングと書類の不備に注意が必要です。

ステップ1:条件確認

自治体の公式サイトで「対象設備」「施工業者登録」「申請期限」を確認します。

特に「設置前申請が必要」な制度が多いため、工事開始前に申請書を提出することが大切です。

ステップ2:見積書・図面の準備

・業者から正式な見積書を取得

・設置位置図や機器仕様書を添付

・写真添付を求められる場合もあるため事前に撮影を依頼

ステップ3:申請書提出

郵送またはオンライン申請。最近はWeb申請が主流で、受付期間も短い傾向があります。

ステップ4:設置・完了報告

工事完了後、完了報告書と実績写真を提出します。

自治体によっては検査が入る場合があります。

ステップ5:補助金交付決定・入金

書類審査を経て、数ヶ月後に補助金が振り込まれます。

年度内の予算消化が早い自治体では、先着順受付で早期締切になるケースもあります。

4. 補助金を最大限活用するポイント

・自治体の公式サイトで最新情報を常にチェックする

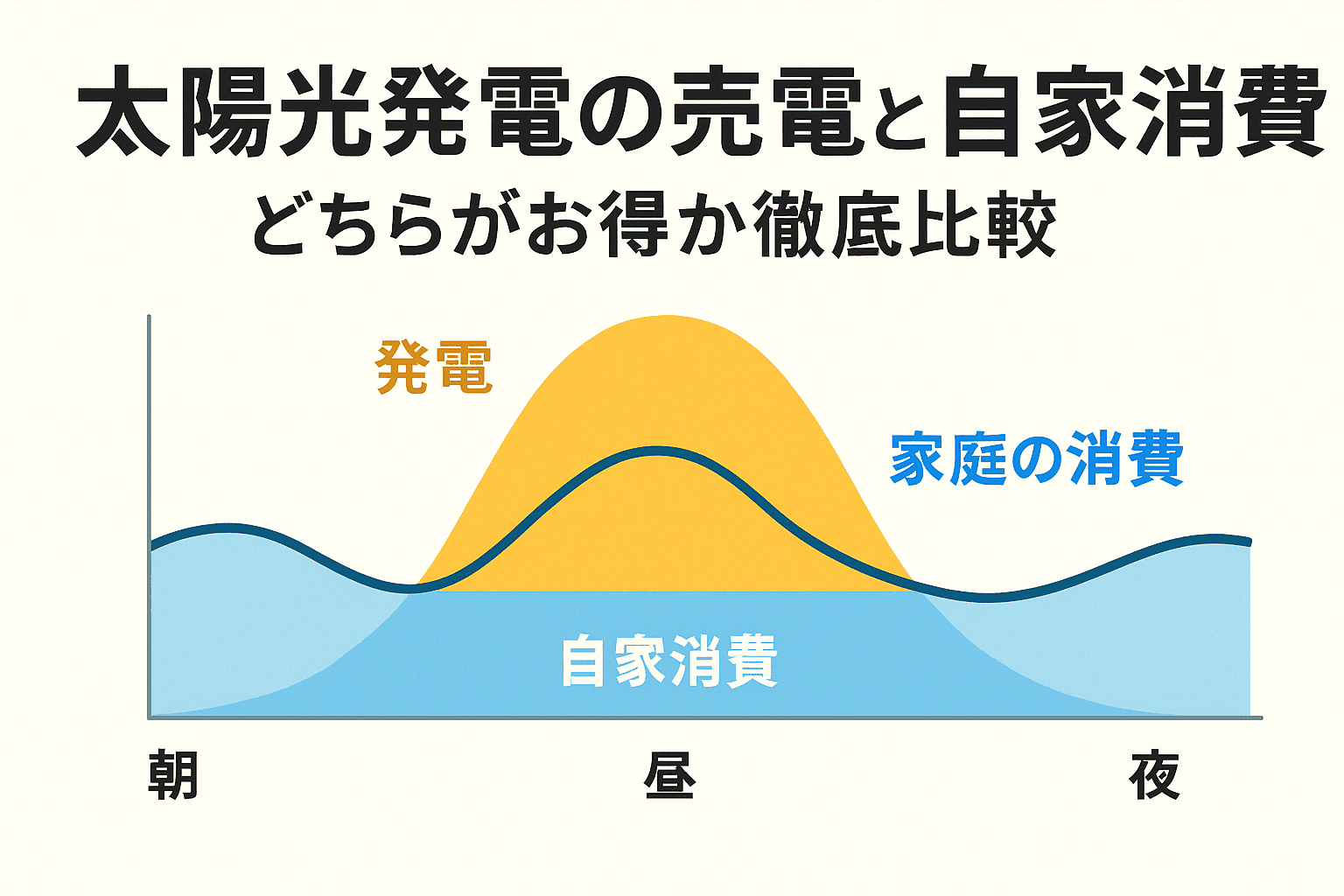

・太陽光+蓄電池同時設置で上乗せ補助を狙う

・ハウスメーカー任せにせず、自分でも条件を確認する

・補助金対応に慣れた施工業者を選ぶ

・他の省エネ支援(ZEH補助・リフォーム補助)との併用を検討する

また、一括見積もりサイトを活用すれば、補助金対応実績のある業者を簡単に比較できます。

5. 注意点

・補助金は年度ごとに内容・金額・条件が変動する

・設置後に申請しても対象外になるケースがある

・補助金の対象メーカーや型番が限定されている場合がある

・補助金を受けた場合、一定期間売電契約や使用条件が付与されることがある

補助金制度は「早い者勝ち」の側面が強いため、導入を検討している方は春先の制度発表直後に動くのが理想です。

まとめ

2025年は国による太陽光発電単体の補助金こそ少ないものの、自治体レベルの支援制度は過去最多クラスの充実度となっています。

東京都・神奈川県・愛知県・大阪府などの都市圏では特に補助額が高く、太陽光+蓄電池を同時に導入すれば最大で100万円以上の支援を受けられるケースもあります。

申請時の注意点は、

・事前申請の有無を確認する

・対象設備と登録業者の条件を満たす

・年度初期(4月〜6月)に動く

この3点を押さえておくことです。

補助金をうまく活用すれば、導入コストを抑えながら再エネ化を実現でき、長期的には光熱費の削減や災害対策にもつながります。

「まだ間に合う」この時期に、信頼できる施工業者と一括見積もりを取り、最適な補助制度を逃さず活用しましょう。