1. 発電量が想定より少ないトラブル

原因

・パネルの設置角度や方位が最適でない

・周囲の建物や木の影による発電ロス

・パネル表面の汚れや劣化

・パワーコンディショナの出力低下

太陽光発電の性能は、設置環境とメンテナンスに大きく左右されます。

施工時に発電シミュレーションが十分に行われていないと、思ったよりも発電しないケースが多発します。

回避方法

・設置前に日射量シミュレーションを複数業者で比較する

・影の影響が出る時間帯を確認し、パネル配置を最適化する

・年1回は清掃・点検を行い、汚れを除去する

・保証期間中にパワコンの性能劣化を定期チェックする

正確な発電量を把握するためには、モニタリングシステムを導入し、日々の発電量を見える化することが効果的です。

2. 雨漏り・屋根破損のトラブル

原因

・設置工事時の穴あけ処理不良

・屋根材に合わない施工方法

・経年劣化による防水パッキンの損傷

太陽光パネルは屋根に直接固定されるため、施工品質が低いと屋根の防水性能が落ちるリスクがあります。

特に瓦屋根やスレート屋根は施工難易度が高く、専門知識のない業者が設置すると雨漏りにつながる可能性があります。

回避方法

・屋根材に適した金具・工法を採用しているか確認する

・屋根の保証を維持できる業者を選ぶ

・施工中の写真を残してもらう(万が一の保証請求時に有効)

・施工10年以上の実績がある会社を選定する

屋根工事は「見えない部分」が多いため、信頼できる施工会社選びが最も重要なポイントです。

3. 売電トラブル(契約・支払い遅延など)

原因

・電力会社との契約手続きの遅れ

・売電メーターの設置ミス

・電力会社システムへの登録不備

・発電データの不整合

発電した電気を売るためには、電力会社との正式な系統連系契約が必要です。

書類不備や工事スケジュールのずれにより、売電開始が数週間遅れる事例もあります。

回避方法

・契約手続きは工事前に電力会社へ事前確認する

・工事後すぐに売電メーター設置を依頼する

・施工業者と電力会社間の連携スケジュールを明確化する

また、FIT(固定価格買取制度)の申請も期限があるため、契約開始時期を明確に把握しておくことが大切です。

4. メンテナンスを怠ったことによる性能低下

原因

・パネル表面の汚れ(花粉・鳥の糞・黄砂)

・雑草の影による発電ロス

・パワコン内部の劣化やファン不具合

太陽光パネルはメンテナンスフリーと思われがちですが、定期的な点検を怠ると発電効率が10〜20%も低下する場合があります。

回避方法

・年1回の点検・洗浄を業者または専門業者に依頼する

・長期保証(パネル25年・パワコン10年)を必ず確認する

・モニタリングアプリで発電データを定期的にチェック

定期メンテナンスを怠らず、性能保証の範囲内で早期発見・早期対応することが重要です。

5. 業者とのトラブル(契約・保証・撤退など)

原因

・見積もり内容と実際の工事内容が異なる

・保証範囲を曖昧にしたまま契約してしまう

・施工業者が倒産し、アフターサービスが受けられない

太陽光業界は新規参入が多く、中には短期間で撤退する業者も存在します。

そのため、「価格の安さ」だけで選ぶと、アフターケアで後悔する可能性が高いです。

回避方法

・保証内容(製品・工事・出力)をすべて書面で確認する

・販売会社と施工会社が同一であることを確認する

・万一の撤退時に対応してくれるメーカー直系保証を重視する

・見積もりを複数社比較し、相場感をつかむ

業者選びの段階で、口コミ・実績・対応スピードを重視することが、トラブル防止につながります。

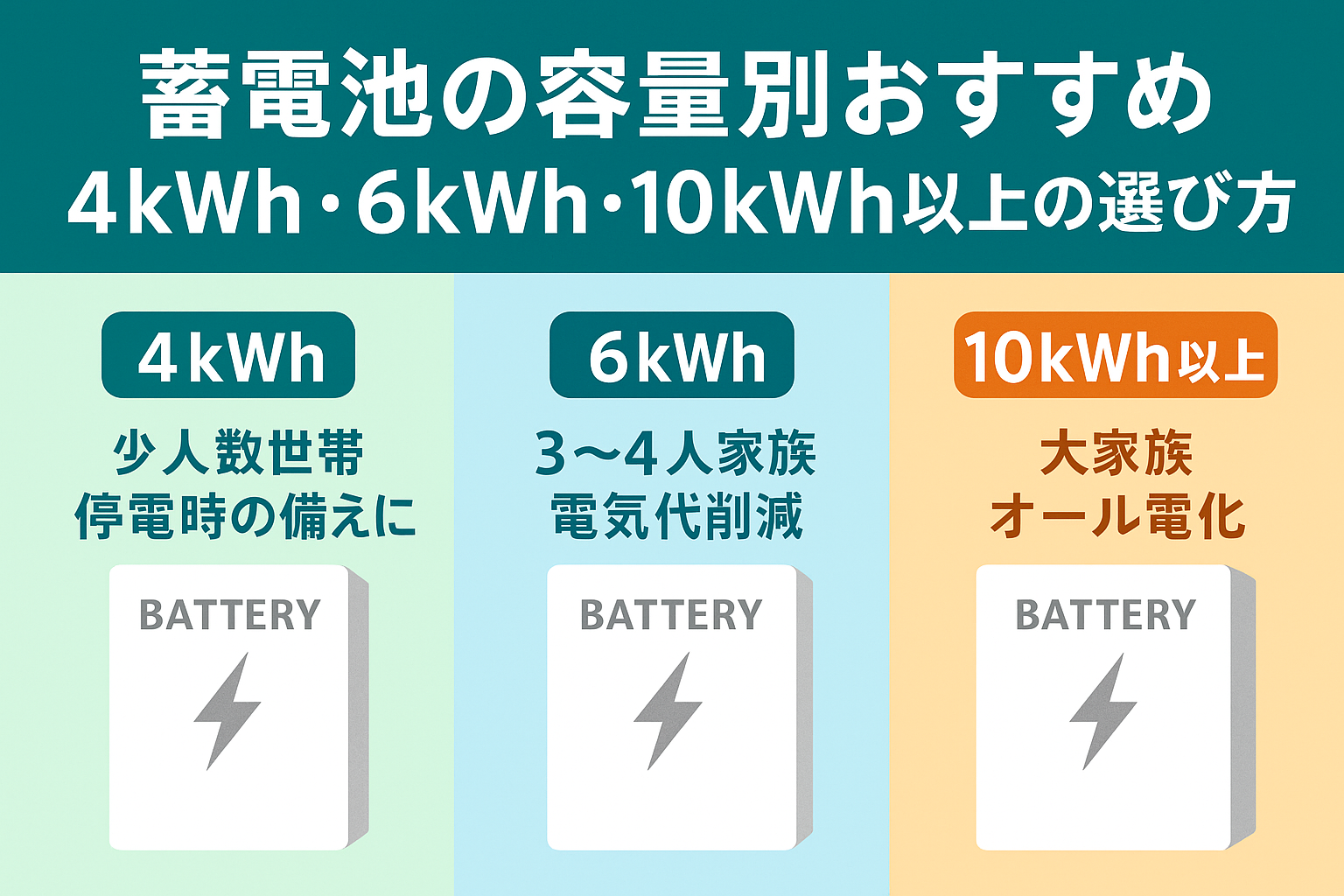

6. 蓄電池連携時のトラブル

太陽光発電と蓄電池を併用する場合、制御システムの相性によるトラブルが発生することもあります。

主な原因

・異なるメーカー製品の組み合わせによる通信エラー

・蓄電池設定ミス(自動充放電の不具合)

・停電時の自立運転切り替えが作動しない

回避方法

・同一メーカーまたはハイブリッド対応機器を選ぶ

・設定や連携確認を施工業者に立ち会ってもらう

・停電時の動作テストを事前に行う

太陽光と蓄電池は連携制御が肝心なため、システム全体での動作確認が重要です。

7. 予期せぬ費用トラブル

・電力会社との連系工事費

・パネル設置後の保険費用

・メンテナンス契約更新料

これらは見積もりに含まれないケースもあり、契約後に「聞いていなかった」というトラブルにつながります。

回避方法

・見積もりに「工事一式」以外の明細を具体的に記載してもらう

・電力会社や自治体への申請費用が含まれているか確認する

・「追加費用なし」の記載を契約書に明記してもらう

8. トラブルを防ぐためのチェックリスト

-

業者の施工実績・口コミを調べたか

-

見積書にメーカー名と型番が記載されているか

-

保証内容・年数を確認したか

-

補助金や助成金に詳しい業者か

-

工事後の発電確認・アフターサポート体制があるか

これらの項目を導入前に確認しておけば、ほとんどのトラブルは未然に防げます。

まとめ

太陽光発電は正しく導入すれば、20年以上にわたり電気代を削減できる大きなメリットがあります。

しかし、施工不良や契約トラブルが発生すると、その効果を十分に発揮できません。

大切なのは、「安さ」ではなく「信頼できる施工品質」と「明確な保証内容」です。

導入時には必ず複数業者から見積もりを取り、契約内容を比較検討することで、失敗や後悔を防ぐことができます。