太陽光発電のメリット

1. 電気代の削減

-

自宅で発電した電気を使うことで、電力会社からの購入量を減らせる

-

オール電化住宅や家族の人数が多い家庭では効果が特に大きい

-

余剰電力を蓄電池に貯めると、夜間にも自家消費が可能

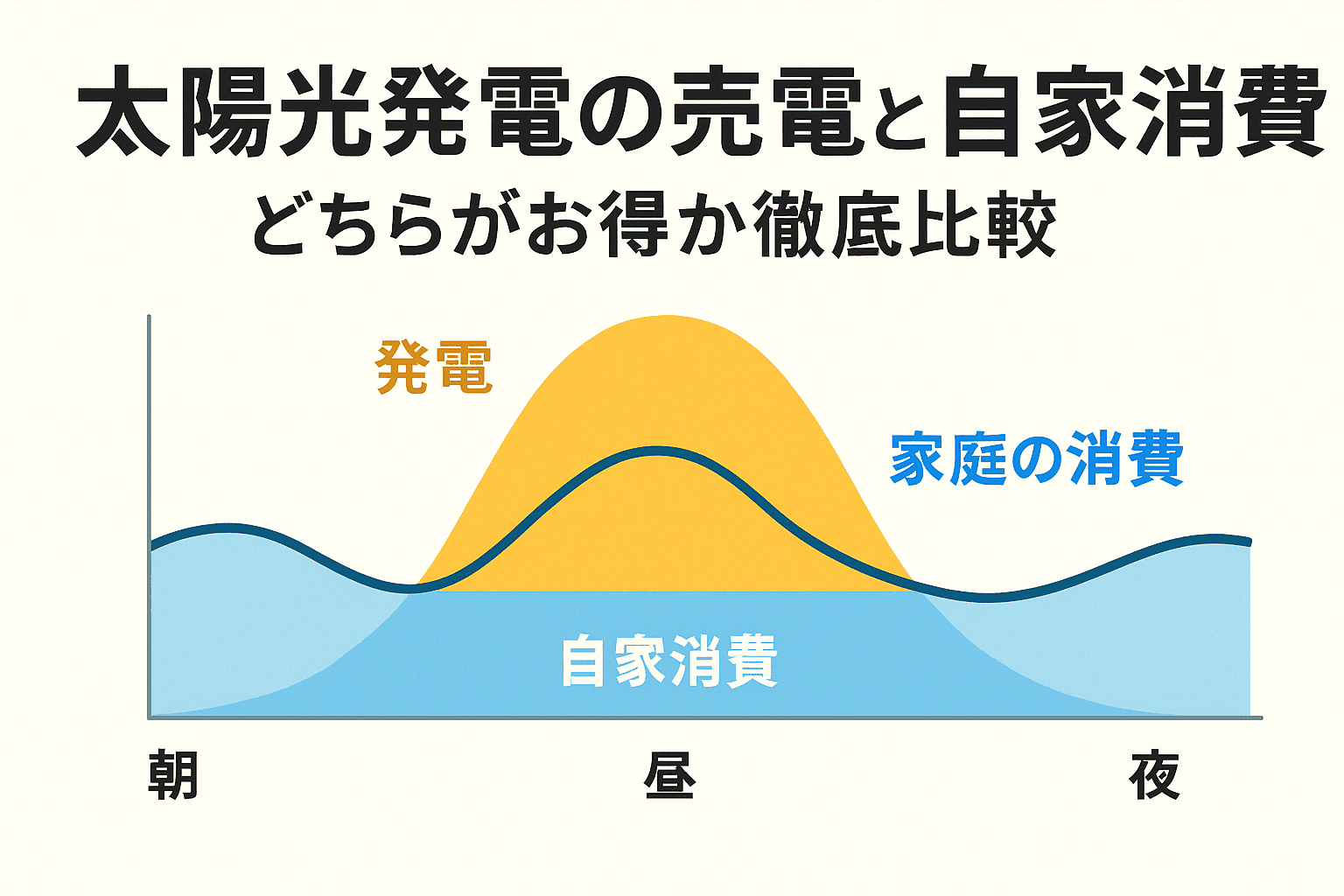

2. 売電収入の可能性

-

余剰電力を電力会社に売ることで収入を得られる

-

FIT(固定価格買取制度)終了後は単価が下がっているが、地域によっては高く買い取るプランも存在

3. 災害時の停電対策

-

蓄電池と組み合わせることで、停電中も冷蔵庫や照明を維持可能

-

災害の多い日本においてライフラインを守る大きな安心感になる

4. 環境への貢献

-

CO₂排出を大幅に削減でき、家庭レベルで環境対策が可能

-

子どもの教育にも役立ち、エコ意識が自然と高まる

5. 資産価値の向上

-

住宅の付加価値が高まり、売却時に有利になる可能性がある

-

脱炭素社会に向けた動きが加速する中で、需要が高まる傾向

太陽光発電のデメリット

1. 初期費用の高さ

-

一般家庭の設置費用は100〜200万円程度

-

補助金を使っても大きな負担となる場合がある

-

導入後の回収期間は10年前後が目安

2. 発電量の天候依存

-

晴天時は大きな発電が可能だが、曇りや雨の日は大幅に低下

-

地域ごとの日照条件にも大きく左右される

3. FIT制度の縮小

-

かつては高額で売電できたが、現在は売電単価が低下

-

今後は「売る」より「自家消費」でのメリットが中心になる

4. メンテナンスや劣化の問題

-

太陽光パネルは20〜30年使用できるが、パワーコンディショナは10〜15年で交換が必要

-

鳥のフンやホコリで発電効率が落ちるケースもある

5. 設置場所や条件の制約

-

屋根の形状や方角によっては十分に設置できない

-

マンションなど集合住宅では個別導入が難しい

メリット・デメリット比較表

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 経済性 | 電気代削減、売電収入 | 初期費用が高い、回収に時間がかかる |

| 災害時 | 停電時の電力確保 | 蓄電池がなければ夜間は使えない |

| 環境面 | CO₂削減、エコ意識向上 | 発電量が天候に左右される |

| 将来性 | 住宅価値向上、脱炭素社会に対応 | FIT縮小で収益性は限定的 |

| 維持管理 | 基本的にメンテナンスは少ない | パワコン交換や清掃が必要 |

導入前に確認すべきポイント

-

設置条件:屋根の向き・日当たり・面積を確認

-

電気使用量:日中に電気を多く使う家庭ほど効果的

-

補助金制度:国や自治体の支援策をチェック

-

蓄電池の有無:夜間や停電対策も重視するならセット導入がおすすめ

-

回収シミュレーション:導入コストと電気代削減額を比較

まとめ

太陽光発電は「電気代削減」「環境貢献」「災害時の安心」といったメリットが大きい一方で、「初期費用の高さ」「天候依存」「売電収益性の低下」といったデメリットもあります。導入する際には、自宅の条件やライフスタイルを踏まえ、メリットを最大化できるかどうかをシミュレーションすることが大切です。特に蓄電池との組み合わせや補助金の活用によって、効果は大きく変わります。検討の際には複数業者から一括見積もりを取り、最適なプランを比較することをおすすめします。