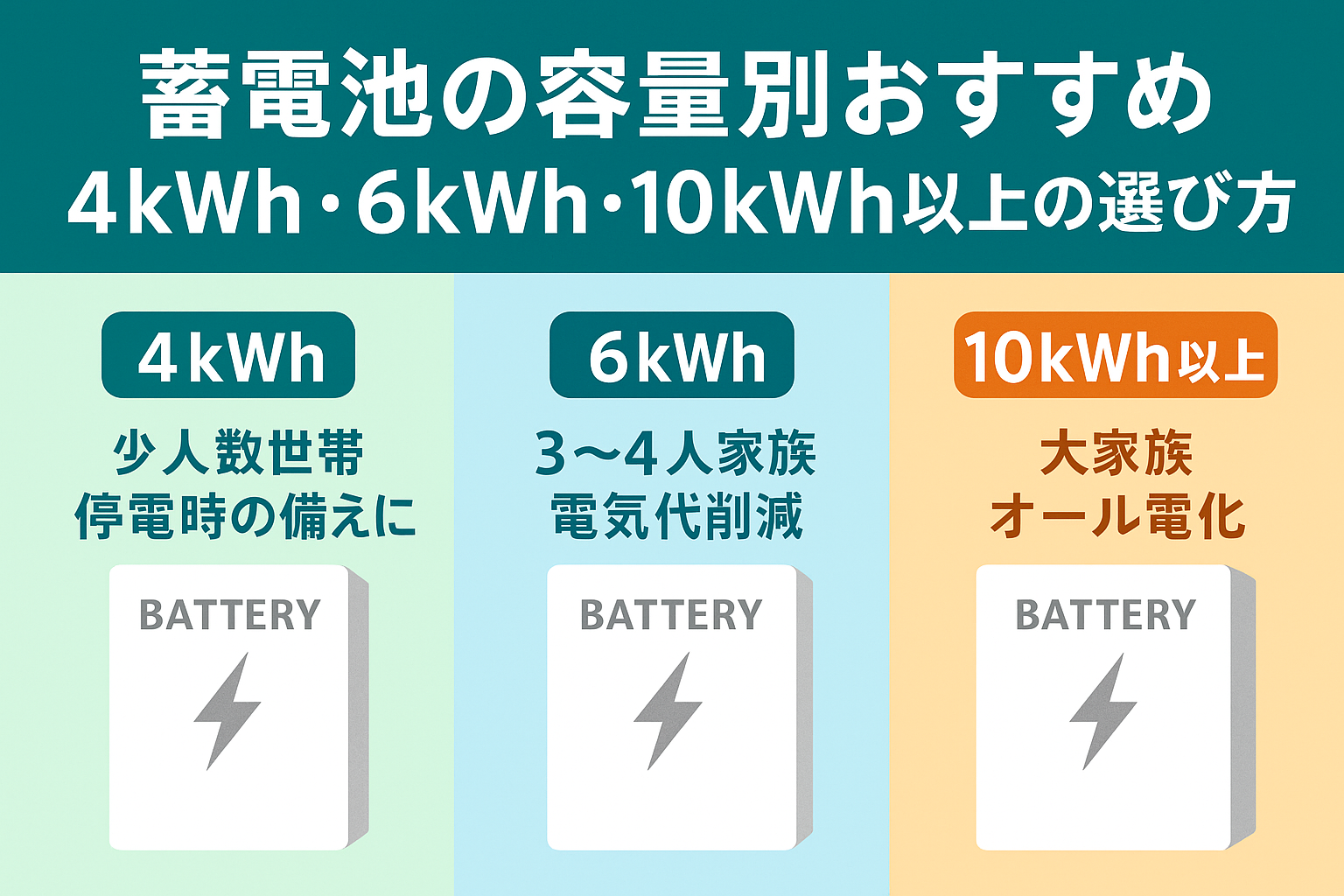

蓄電池の容量別おすすめ|4kWh・6kWh・10kWh以上の選び方

家庭用蓄電池を導入する際に最も悩ましいのが「どの容量を選ぶべきか」という点です。容量が小さすぎれば停電時に十分な電力を確保できず、大きすぎれば初期投資に対する効果が薄くなります。本記事では、4kWh・6kWh・10kWh以上という3つの代表的な容量ごとに特徴やおすすめの選び方を詳しく解説し、ライフスタイルに合った最適な蓄電池選定をサポートします。

蓄電池の容量を決める際の重要なポイント

-

家族構成と電気使用量

単身や2人暮らしなら4〜6kWhでも足りますが、4人以上の家庭では10kWh以上が安心です。 -

使用目的

停電対策を重視するのか、電気代削減を目的とするのかで最適容量は変わります。 -

導入費用

容量が大きいほど価格も高くなり、1kWhあたり20〜25万円程度が目安です。 -

設置スペース

大容量は設置面積が大きいため、住宅環境に合わせた選定が必要です。

4kWhクラスの蓄電池|小世帯・最低限のバックアップ向け

特徴:導入費用が比較的安価で80〜120万円程度。冷蔵庫や照明、通信機器など最低限の電力をカバー可能。

メリット:初期投資が少なく、狭小住宅にも設置しやすい。

デメリット:大家族や長時間の停電には不十分。

代表例:シャープ JH-WBPD04(4.2kWh)、パナソニック小型モデル。

6kWhクラスの蓄電池|3人暮らしや共働き世帯におすすめ

特徴:導入費用は100〜140万円程度。冷蔵庫・照明に加えて、短時間であればエアコンも利用可能。

メリット:費用と容量のバランスが良く、災害時も1日程度は生活に必要な電力を確保できる。

デメリット:数日規模の停電には容量不足。

代表例:ニチコン ESS-U2L1(6.2kWh)、長州産業 スタンダードモデル(6.3kWh)。

10kWh以上の蓄電池|大家族や停電対策を重視する家庭に最適

特徴:導入費用は150〜250万円程度。家全体をカバーでき、2〜3日程度の停電にも対応可能。

メリット:電気代削減効果も大きく、自家消費率を高められる。EV(電気自動車)との連携によるV2H活用も可能。

デメリット:価格が高く設置スペースも必要。

代表例:ニチコン ESS-U4M1(12kWh)、長州産業 Smart PV Multi(12.7kWh)、カナディアンソーラー EP Cube(10〜15kWh)。

容量別の選び方まとめ表

| 家族構成 | 推奨容量 | 利用イメージ |

|---|---|---|

| 単身・2人暮らし | 4kWh前後 | 冷蔵庫・照明・スマホ充電など最低限 |

| 3人暮らし | 6kWh前後 | 冷蔵庫とエアコンを1日程度利用可能 |

| 4人家族 | 8〜10kWh | 夜間電力をほぼカバー |

| 5人以上・大家族 | 10〜15kWh以上 | 家全体を数日間カバー可能 |

補助金と費用削減効果

導入費用は容量によって異なり、4kWhで100万円前後、10kWh以上で200万円前後が目安です。国のDER補助金や自治体の補助金を活用することで、最大50〜100万円の支援が受けられる場合もあります。年間の電気代削減効果は、4kWhモデルで約5万円、10kWh以上なら10万円を超えるケースもあります。

将来の技術動向

今後は全固体電池による高寿命モデルの登場や、EVと家庭をつなぐV2H技術の普及が進む見込みです。またAI制御HEMSによる最適な充放電管理により、容量の効率的な活用が期待されます。

まとめ

家庭用蓄電池は容量選びが最も重要です。

コストを抑えて最低限の安心を得たいなら4kWhクラス、電気代削減と停電対策を両立したいなら6kWhクラス、大家族や停電対策を重視するなら10kWh以上が最適です。導入の際は必ず複数の見積もりを比較し、補助金を活用して最適な容量を選びましょう。